卒後研修

後期研修開始予定の方へ

施設見学のお知らせ

大阪大学医学部附属病院またはその関連施設(以下の表参照)で、新規に泌尿器科後期研修を行うことを検討されている方に対し、施設見学を受付けています。

詳細については、メールでご案内いたしますので、研修係(中澤 成晃 [nakazawa@uro.med.osaka-u.ac.jp]までご連絡下さい。 卒後の臨床研修は2年間の初期研修と専門医の資格が与えられる6年目前後、指導医の資格が与えられる10年目前後に区切って考えれば理解が容易です。基本的な方針として、臨床研修は卒後10年前後で泌尿器科医として一定のレベルに到達させることにあります。診断、手術、術後管理など泌尿器科医としての基本的能力の他に、医師としての素養・倫理性も課題となります。また学会発表や症例報告などの学術活動も要求されます。 できるだけ均等で幅広い臨床修練を目標として、これまでにローテートシステムを取り入れてきました。初期研修終了後、泌尿器科後期研修 (下記、泌尿器科後期研修プログラム参照) に移行します。各施設により、専攻医、レジデント、常勤医等、職位は異なります。できるだけ施設間のローテートをおこない、一定レベル以上の泌尿器科医を養成しています。後期研修終了後は、各施設のスタッフ (常勤医)となります。 通常関連施設では卒後10年を経過すると医長となりますが、施設の責任医長(主任医長または部長)は大体13年以上の経験者を対象として人選されています。責任医長就任後も、能力と実績により他の関連施設に移ったり、大学の教官(講師級)となります。 泌尿器科は、腎、尿路、副腎、後腹膜、男性生殖器を対象とする外科学の一領域であり、欧米では主に腫瘍学、前立腺学、結石学、神経学、内視鏡学、手術学などを網羅しますが、我が国ではさらに腎移植学、雄性学(アンドロロジー)、小児・女性泌尿器科学、性機能学、感染・画像診断学なども包有してます。近年、それぞれの領域でめざましい進歩がみられ、泌尿器科医には医師としての基本的能力に加えて、それぞれの領域で一定水準の経験、技術、知識と、より高い倫理性も要求されます。 本プログラムの基本方針は、「臨床医としての倫理観、および泌尿器科学の高度な知識と技術を修得した医師を養成すること」です。2年間の初期臨床研修ののち泌尿器科専門医をめざす医師を対象として、大阪大学医学部泌尿器科とその関連施設での4年間の専門医教育の具体的内容を定め、国際的レベルの泌尿器科研修と高い専門性をめざしています。最終的に、日本泌尿器科学会が認定する泌尿器科専門医の資格が得られるようにプログラムを運営し、国際的にもトップクラスの泌尿器科専門医が育成できるよう、充実したプログラムとして発展させたいと考えています。 我々のプログラムの特長は 1)症例の豊富な関連施設、2)泌尿器科各領域の国内最先端を誇る専門施設が参加施設に含まれていることです。具体的には、個々の研修希望に応じた施設の選択が可能であり、泌尿器科全般はもとより、癌、腎移植、小児、結石、アンドロロジー(男性不妊)、女性泌尿器科、排尿機能等のうち興味ある領域を専門施設で一定期間、集中的に研修することが可能となります。 各施設1~2名 (大阪大学3~6名)、後期研修の受け入れが可能です。 大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(泌尿器科) Tel. 06-6879-3531 / Fax.06-6879-3539

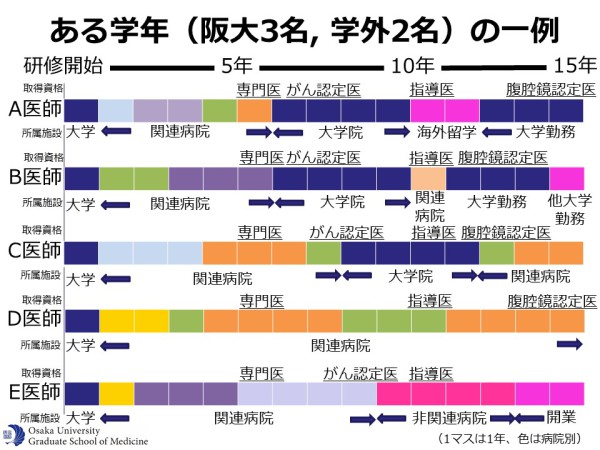

E-mail: nakazawa@uro.med.osaka-u.ac.jp あるいは上記各関連施設泌尿器科部長へ連絡してください。(各施設のホームページを参照) 基本的には4月1日開始を原則とし、期間は4年間(日本泌尿器科学会の定める専門研修期間)とし、1~2年毎に各施設をローテートします。職位は各施設によって多少異なります。多くの施設において専攻医と なりますが、一部の施設は研修年数に応じて常勤医となります。また、研究志望者は、後期研修期間に大学院生となることも可能です。 プログラム参加の資格として初期研修で以下の項目が達成されていることが必要です。 基本的には、各個人の希望に応じて対応します。多くの泌尿器科医は、関連施設において、常勤医として勤務できます。研究希望者は大阪大学大学院生、研究生あるいはシニア非常勤医として、基礎研究に従事できます。また、米国を中心とした留学(2-3年)を積極的に勧めています(例:Johns Hopkins Medical Institution、Harvard Medical School、NIH, UCSF等)。一方、大阪府下および阪神間を中心に約70名の大阪大学泌尿器科学教室同窓会会員が開業医として活躍しており、開業に際しても支援されます。 ある学年の15年目までのキャリアパス

卒後臨床研修のあり方

「いつまでも同一施設に留まることは長期的に考えて決して有益なものでなく

ローテートは組織やヒトを活性化するシステムであると理解しています。」

泌尿器科後期研修プログラム

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(泌尿器科)

および関連施設における後期研修の指針

1 泌尿器科後期研修プログラム参加施設一覧

泌尿器科後期研修病院一覧

泌尿器科医師数

大阪大学医学部附属病院

25~30

堺市立総合医療センター

4~5

市立池田病院

6~7

市立豊中病院

5~6

住友病院

7~8

小松病院

2~3

大阪けいさつ病院

6~7

JCHO大阪病院

6~7

大阪急性期・総合医療センター

7~8

大阪国際がんセンター

8~9

大阪母子医療センター

4

大阪ろうさい病院

5~6

岡谷病院

2

大阪中央病院

4~5

国家公務員共済組合連合会大手前病院

3~4

国立病院大阪医療センター

6~7

済生会千里病院

2~3

市立東大阪医療センター

5~6

日生病院

3~4

兵庫県立西宮病院

5~6

箕面市立病院

3~4

大阪はびきの医療センター

2~3

北大阪ほうせんか病院

1~2

近畿大学奈良病院

13~15

近畿大学病院

6~7

鳥取大学医学部附属病院

10~12

関西メディカル病院

1~2

吹田徳洲会病院

3~4

野崎徳洲会病院

2~3

友紘会総合病院

1~2

2 泌尿器科後期研修プログラム参加希望の連絡先

中澤 成晃

3 後期研修施設の決定法

専攻医(後期研修医)代表 2名

関連病院泌尿器科部長代表 2名

大阪大学泌尿器科診療局長 1名

4.プログラムの開始、研修施設間のローテーション、研修施設での職位について

5 プログラムに参加する後期研修医師としての必要事項

一般的事項

6 後期研修プログラムの実際

7 泌尿器科後期研修終了後

![]() 到達目標も含めた全体のPDFファイルはこちら

到達目標も含めた全体のPDFファイルはこちら

大阪大学泌尿器科専門研修プログラム

ご挨拶

ご挨拶